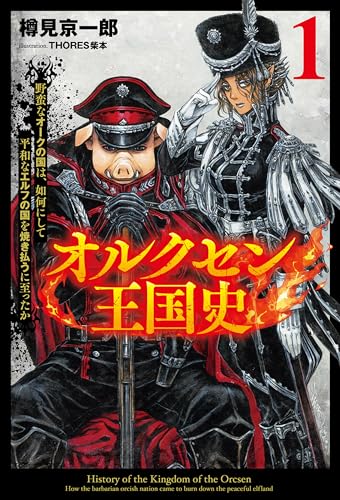

そういうわけでもう以前から各所で話題になっていた『オルクセン王国史』をいまさらながらに読み始めたのですが――これが! 傑作! いや、ちょっと面白すぎるでしょ。

最近、小説の好みがうるさくなりすぎて、自分に合う作品を見つけられずにいたのですが、これはねー、ほんとにちょっと破格ですね。いままで読んだ「小説家になろう」の作品のなかでもいちばんぼく好みの作品かも。

そもそも、ぼくはいわゆる「なろう小説」とかライトノベルは好きでずっと読んでいるのですが、やっぱり文章力に難点がある気がして、あまりハマり切れないのがつねなんですよね。

面白く読んでいる作品はいくつかあるにしても、やっぱり表現力の点で不満が残ることがほとんど。そもそもそういうところで勝負していない作品であるわけだから、それは「ない物ねだり」ということになるのかもしれないけれど、でも、やっぱりぼくとしてはもっと濃密で重厚な物語を読みたいわけなのですよ。

いわゆる「ライトノベル的なもの」、そのアイディアやワールドやキャラクターは好きでも、現実に書かれたライトノベルで好きなものを見つけることはわりにむずかしいのは、そういうことなのです。

ぼくがライトノベル史上のベスト1とみなす『ブライトライツ・ホーリーランド』ですら、そういうところはやっぱりいくらか物足りない。

まあ、ラノベを読んでそういうふうに考える人間は少ないかもしれませんが、ぼくにとってはたとえば古川日出男の『13』とかエルロイの『ホワイト・ジャズ』あたりが描写濃度の理想であるわけです。

だから、ふつうのライトノベルは、たとえ何冊読んでも、どうにも薄い。味気ない。そう感じる。

で、この『オルクセン王国史』なのですが、これもまた、べつだん、他のライトノベルと質的に画期というべき作品ではないと思うのですが、しかし、非常に読みやすく、読みごたえがある文章で、つまり、読ませる。

まだこの第一巻ではストーリー本編はほとんど始まってすらいない印象であるものの、それにもかかわらずひき込まれる。これはやっぱり、「なろう」で読むより紙の本のかたちで読む価値があった気がしますね。

ぼくはとくにペーパーにこだわるタイプではありませんが、でも、スマホで読むのはちょっと味わいが欠けるように思うときはあって、この本も紙で読んだ方が面白いタイプであるように思えました。

あたかも、物語のなかにただよう「匂い」や、「臭い」が、世界の境界を越えて自分のへやまでただよってくるかのよう。いや、じっさい、これは素晴らしい。

ここから先の話では、「オーク」と「エルフ」の大戦争が描かれることになるのだと思うのですが、その凄惨無比を窮めるであろう物語を読むのが楽しみです。ふざけた世界へようこそ。

また、これはおそらくいい尽くされていることではあるのでしょうが、この作品のひとつの魅力は後背の都市機能や補給線の問題なども含めた「戦争」のグランドデザインを描き切ろうとする蛮勇にあるのだろうと考えます。

むかしからネットではミーム的に語られることが多い「オーク」と「エルフ」の戦争という現象を、善と悪を逆転させて描くという発想そのものは、じつはそこまでおどろくべきものではないとぼくは思う。

たとえば魔王の側から勇者の暴力性を告発するみたいな話は意外にわりと思いつきやすいものではあると考えられるからです。白と黒、善と悪、被害と加害――そういった構造的な両極を逆転させてみせることは、そこまで特異な発想ではないんじゃないかな。

だから、この『オルクセン王国史』の最大の魅力は、そういった善悪逆転の条件をととのえた、そのうえで、いかに克明に「戦争という怪物」を描き出すかという一点にあるのだと思えます。

膨大な人が絡む戦争、それも最も巨大な「国家総力戦」のたぐいを端から端まで描き出そうと思ったら、それはとほうもない労力がかかるものだろうことは想像にかたくありませんが、この小説はおそらくそれをやろうとしているのではないか。

あとがきでもちょっとふれられていますが、たとえば「補給」の描写は出色のものがあります。

もちろん太平洋戦争で補給線を長大化させ過ぎて膨大な数の餓死者を生み出した惨禍から来ているのだと思いますが、わが国の戦記もののフィクションではかなり前から「補給」の概念に注目したものが見受けられました。

ただ、それでもやはり戦争となると前線での兵の激突にフォーカスしてしまうのはやむを得ないところではあるわけで、たとえば補給の重要性をきわめてつよく主張する『銀英伝』あたりでもやっぱりメインは最前線での殺し合いにあるわけなんですよね。

どうしたって補給線の確保がどうこうという話は地味になってしまうので、これは必然といっても良いのではないかと思うのですが。

で、同時代の『グイン・サーガ』なんかはそもそもかなり補給の概念が弱い。まったく無視しているわけではないにしろ、こいつらどうやってこの数の将兵を動かしているんだろみたいなところは往々にしてあったりします。

ただ、それはまあ、そもそも大規模な集団戦を精緻に描きだすヒロイック・ファンタジーなんてかつては存在しなかったわけだから、しかたないといえばしかたないところなのだと思う。

とはいえ、小説の描写や作劇は長い時間をかけて少しずつ進歩して来ているわけで、『銀英伝』や『グイン・サーガ』から40年、50年が過ぎようとしているいま、補給や後方まで含めた戦争の「全体像」、「グランド・デザイン」を活写する作品が出て来ることもまたひとつの必然なのでしょう。

もちろん、ただ単に淡々と戦争を描写するだけならそうむずかしいことではないし、おそらくいままでもいくつか例があるでしょう。

重要なのは、あくまでそれをエンターテインメントとして面白く読ませるだけの「あたらしい作劇の方法論」をもって「大戦争」を描けるかということです。

で、『オルクセン王国史』はそれを成し遂げてくれるのではないかと思うのですね。

いや、もう完結しているのですから、粛々と先を読めば良いだけのことではあるのですが、ただこの序盤のあたりだけを読んだだけでも、この作品が「戦争」という政治的/軍事的/経済的巨大現象の渦、そのすべてを描き出そうとする強烈な野心を感じ取ることができる。

これはね、すごいことです。じっさいにどこまで行くのか、行けるのかは読んでみなければわからない。

それでも、このオープニングの時点で非常に魅力的に読ませます。この小説がただ一部の軍事マニアが嬉々として騒ぐだけのしろものではなく、そうとうに普遍性の高いエンターテインメントとして読ませるのは、あくまで個々のキャラクターの視点から物語世界を見つめ、描くことに成功しているからでしょう。

つまり、一本の小説としての技術的練度が高い。気づくと、物語のなかの世界へ入り込んでいる自分に気づく、というほど。

ほんとうにここまで夢中になって小説を読み耽ることはひさしぶりです。つづきの展開にわくわくが止まりません。こうでなくては!という気がしますね。

はたしてオークたちの巨大国家の精鋭軍はいかにしてエルフの国土を焼き払うことになるのか。おそらく戦争が本格的にスタートする第二巻以降もゆっくりと読み進めていきましょう。

ただ、己が物語のなかにある――それが、ほんとうにしあわせなことだと思わせる、それだけのこれは傑作です。

![ブラックロッド[全] (WiZH) ブラックロッド[全] (WiZH)](https://m.media-amazon.com/images/I/11x3yWXvGuL._SL500_.jpg)